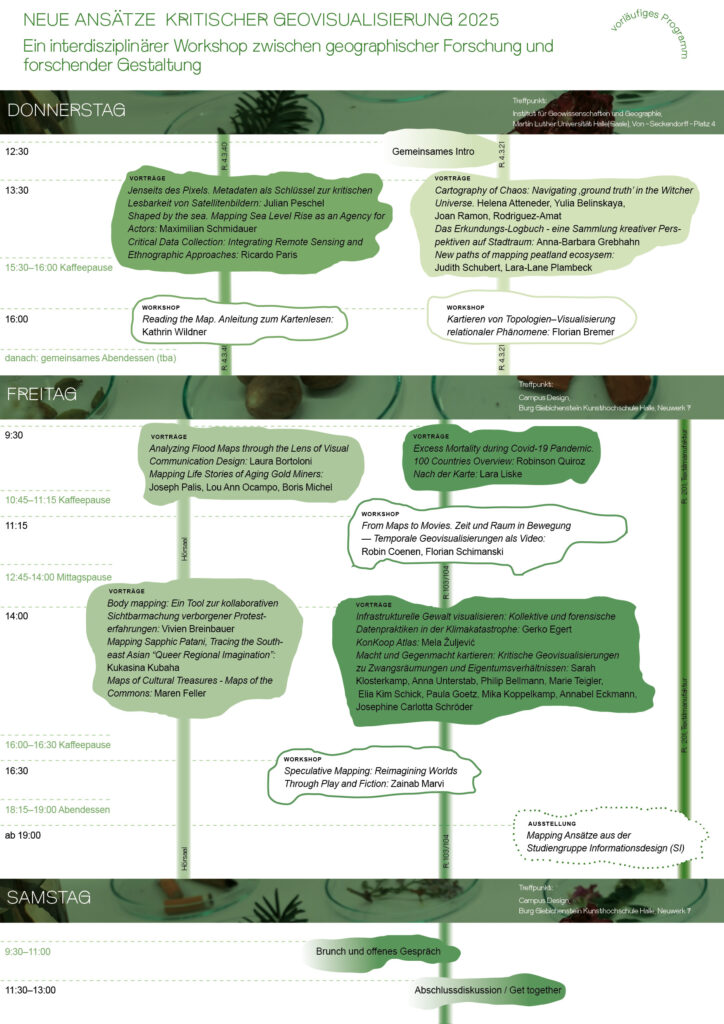

Ein interdisziplinärer Workshop zwischen geographischer

Forschung und forschender Gestaltung

Karten und Geovisualisierungen sind wirkmächtige Vermittlungsinstanzen zwischen Räumen, Orten, Menschen und Dingen, die unsere Wahrnehmung und unseren alltäglichen Umgang mit unserer Umwelt beeinflussen. Ansätze des kritischen Kartierens analysieren und reflektieren diese Rolle und arbeiten heraus, wie Karten und Geovisualisierungen zu Instrumenten der Herstellung spezifischer sozialer Wirklichkeiten werden. Gleichzeitig entstehen alternative Ansätze und neue Formen geographischer Wissensproduktion, die unter Counter Mapping, Platial GIS, Place-based GIS und Spatial Humanities gefasst werden können. Damit geht eine produktionsseitige Öffnung oder gar Demokratisierung einher:

Aktivistinnen, Gestalterinnen, Journalistinnen, Künstlerinnen erstellen heute Karten und Geovisualisierungen, um neue Sichtbarkeiten, alternative Zugänge und gegenhegemoniale Weltbilder zu entwerfen. Häufig unterlaufen sie dabei tradierte Weisen geographischer Wissensproduktion und Weltbeschreibung, um etablierte Strategien der Weltaneignung herauszufordern und andere Darstellungsformen zu entwickeln. Ein solches „Kritisches Geovisualisieren“ kann daher als Versuch beschrieben werden, im Wissen um die soziale und politische Situiertheit der Produktion von Karten und Geovisualisierungen, reflexive geographische Praktiken zu entwickeln, in denen mit partizipativen, narrativen und digitalen Ansätzen sowie mit alternativen Formen der Wissensvermittlung experimentiert und gearbeitet wird.

Anschließend an die Workshops in den Jahren 2022 und 2024 laden wir nun erneut nach Halle ein. Unter dem Titel „Neue Ansätze kritischer Geovisualisierung“ möchten wir unterschiedliche Perspektiven und Ansätze zusammenführen, die einerseits die Macht der Karten und Visualisierungen herausfordern und andererseits neue Formen geographischer Wissensproduktion entwerfen. Wir interessieren uns für Beiträge und Projekte aus Kritischer Kartographie, kritischen data studies und gestalterisch-künstlerischer Forschung. Damit zielen wir darauf, Ansätze, Verfahren und Diskussionszusammenhänge ins Gespräch zu bringen, die bisher vielfach getrennt verhandelt werden. Wir freuen uns daher besonders (aber nicht ausschließlich) über Einreichungen aus Geographie, Design und Kunst, Kultur- und Medienwissenschaften sowie benachbarter Felder, die sich mit folgenden Themen beschäftigen: